- Производитель и поставщик полевых сканирующих электронных микроскопов

- Детекторы SEM EDX, EDS, EBSD, BSE, CL, STEM

- Сканирующий NV-магнитометр, квантовый алмазный атомно-силовой микроскоп, приложения QDAFM

- Производитель сканирующего NV-центрового микроскопа ciqtek

- Глобальный поставщик сканирующей NV-магнитометрии

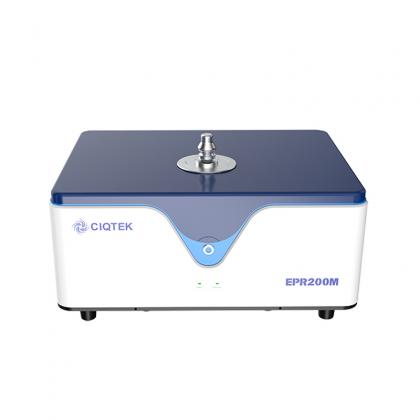

- Глобальный поставщик импульсной электронной парамагнитно-резонансной спектроскопии X-диапазона

- Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса Лучшая цена

- ЭПР-спектроскопия X-диапазона с криостатом

- Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса W-диапазона Лучшая цена

- Спектроскопия электронного спинового резонанса W-диапазона Лучшая цена